—¿Qué te pasó, cariño? —pregunté frenéticamente, revisándolo—. ¿Estás herido?

Él negó con la cabeza, incapaz de hablar entre sollozos.

—Tenemos que prepararnos —añadí con suavidad, intentando mantener la voz serena—. Vamos a la guardería.

Fue entonces cuando me miró.

Tenía los ojos abiertos de par en par por el pánico, no el pánico dramático que a veces usan los niños pequeños para evitar cepillarse los dientes, sino miedo real. Corrió hacia mí y se aferró a mis piernas.

—¡No, mami! ¡No! —gritó—. ¡Por favor, no me hagas ir!

Parpadeé, confundida. "¿Adónde?"

—¡Guardería! —sollozó, y la palabra se le partió en dos al salir de la boca—. ¡Por favor, no me obligues!

Lo abracé y lo mecí hasta que su respiración se calmó. Le susurré palabras tranquilizadoras que parecían débiles incluso al decirlas. Quizás fue una pesadilla, me dije. Quizás estaba demasiado cansado. Los niños pequeños pasan por etapas. Todo el mundo lo dice.

Así que lo ignoré.

Pero a la mañana siguiente no quería levantarse de la cama.

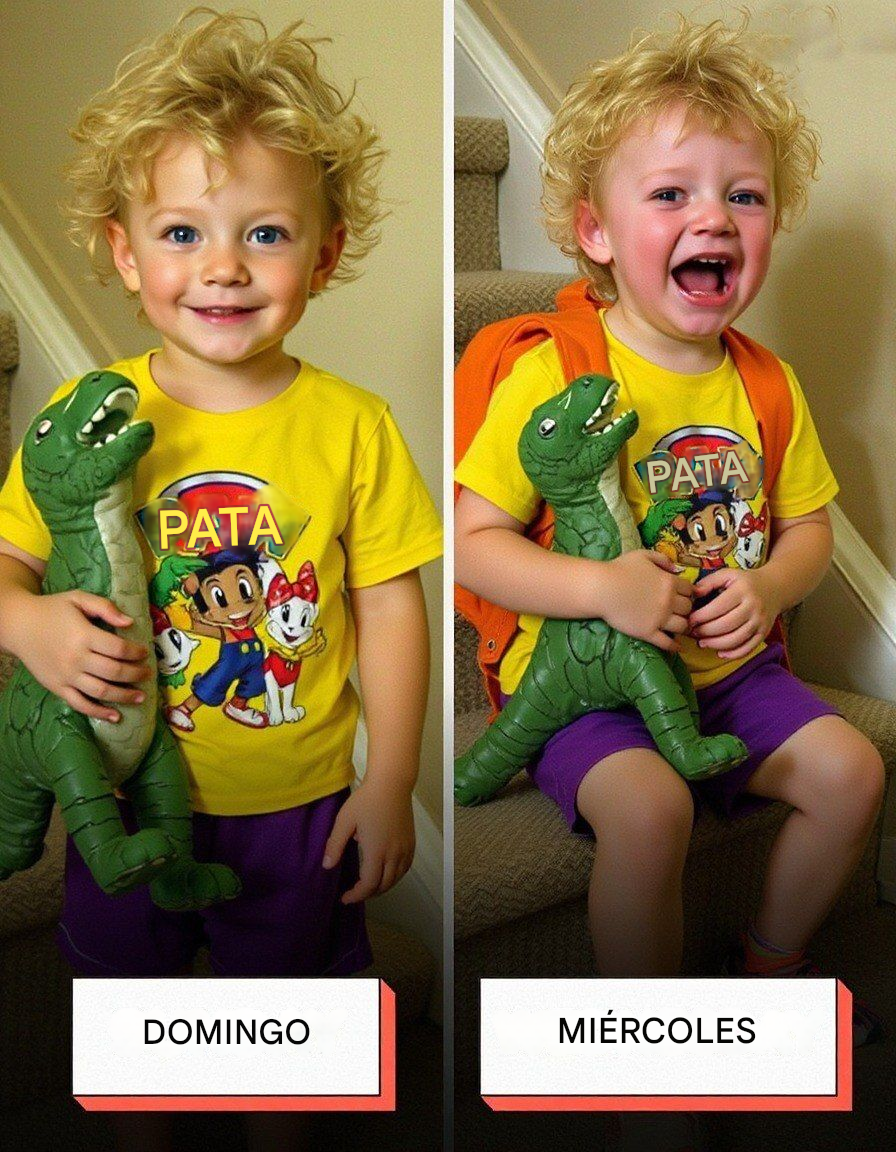

En cuanto mencioné la guardería, le tembló el labio. Se le llenaron los ojos de lágrimas. El miércoles, suplicaba entre lágrimas. El jueves, temblaba, aferrado a mí, suplicando de una forma que me revolvía el estómago.

Esto no fue resistencia.

Fue terror.

El jueves por la noche, estaba lo suficientemente exhausta y asustada como para llamar a nuestro pediatra.

"Es muy común a esta edad", dijo amablemente el Dr. Adams. "La ansiedad por separación alcanza su punto máximo alrededor de los tres años".

—Pero esto no se siente así —insistí—. Esto se siente diferente. Tiene miedo.

Hubo una pausa. "Vigílalo", dijo con suavidad. "Podría ser un problema de desarrollo".

Quería creerle. Necesitaba creerle.

El viernes por la mañana, ya iba tarde al trabajo. Johnny estaba llorando otra vez en el pasillo, e hice algo de lo que todavía me arrepiento.

Levanté la voz.

—Basta —espeté—. Tienes que irte.

El sonido de mis propias palabras me hizo estremecer. Pero nada comparado con lo que le hicieron a él.

Johnny se detuvo a medio sollozar. Completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par, su cuerpo temblaba como si se hubiera quedado en silencio por un sobresalto. En ese momento lo comprendí.

Él no estaba siendo terco.

Mi bebé tenía miedo.

Me arrodillé frente a él y lo abracé. "Lo siento mucho", susurré. "Mamá lo siente".

Cuando su respiración se estabilizó, le pregunté en voz baja: “Cariño… ¿por qué ya no te gusta la guardería?”

No respondió de inmediato. Se quedó mirando al suelo, retorciendo el dobladillo de su camisa con los dedos.

Entonces susurró algo tan suave que casi lo pierdo.

"No hay almuerzo."

Me quedé congelado.

“¿No hay almuerzo?” repetí, con la voz apenas firme.

Él asintió y enterró su cara en mi pecho, como si hubiera dicho algo vergonzoso.

Mi mente daba vueltas. Johnny no era quisquilloso para comer. Simplemente era pequeño. Comía cuando tenía hambre y paraba cuando estaba lleno. Nunca lo había obligado a comer, y nadie más debería haberlo hecho.

¿Qué podría tener que ver el almuerzo con este nivel de miedo?

Lo dejé en casa ese día. Tuve suerte de que el hijo adolescente de mi vecino, Kenny, estuviera disponible para cuidarlo. Johnny lo adoraba, y por primera vez en toda la semana, lo vi relajarse.

El día siguiente era sábado, pero aún tenía trabajo que terminar. La guardería de Johnny abría los fines de semana, y los padres solían usarla para hacer recados o ponerse al día.

Así que probé un enfoque diferente.

Me arrodillé frente a él, lo miré a los ojos y le dije: «Te recogeré antes del almuerzo. No tendrás que quedarte».

Dudó. Sollozó. Luego asintió.

Fue la primera vez en toda la semana que me dejó abrocharlo en su asiento del auto sin llorar.

Al dejarlo, ya no entró corriendo como antes. Me sujetó la mano hasta el último segundo, apretándome los dedos con fuerza. La mirada que me dirigió al salir —pura desesperación— casi me destroza.

Pasé las siguientes tres horas mirando el reloj.

A las 11:30, empaqué mis cosas, salí temprano y conduje directo a la guardería.

A los padres no se les permitía entrar durante las comidas, pero el comedor tenía paneles de vidrio a lo largo del lateral del edificio. Di una vuelta y miré por una de las ventanas.

Y fue entonces cuando todo dentro de mí se puso en orden.

Johnny estaba sentado al final de una mesa larga, cabizbajo. A su lado, una mujer mayor que no reconocí. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño apretado. No llevaba insignia de personal.

Su expresión era dura.