Hasta hace poco, la guardería había sido la parte más feliz del mundo de mi hijo de tres años.

ne.showAds(127)

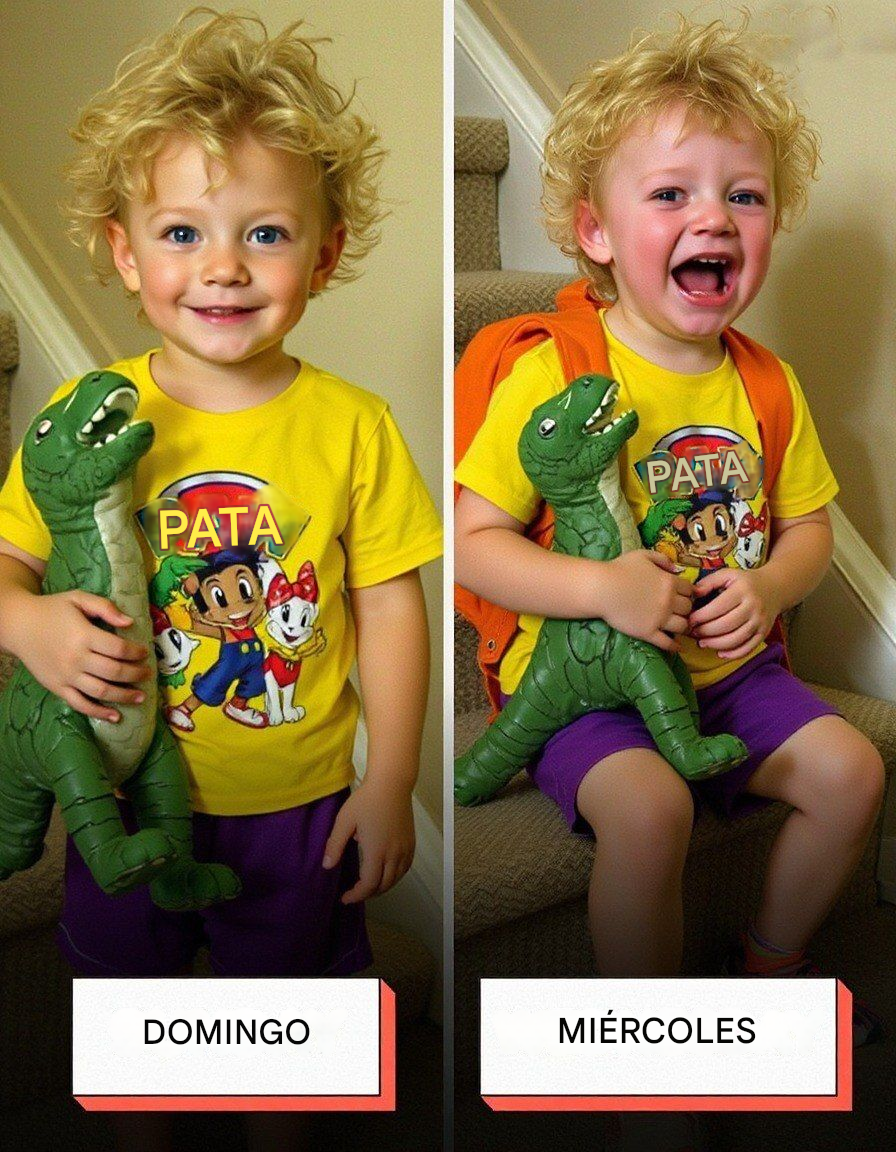

Johnny solía despertarse antes de mi alarma, tarareando cancioncitas inventadas mientras se ponía los calcetines. Llenaba la mochila de muñequitos que no debía traer y bajaba corriendo las escaleras gritando: "¡Vamos, mami!", como si la guardería fuera una gran aventura en lugar de un edificio lleno de pintura de dedos y merienda.

Cada mañana parecía fácil. Predecible. Segura.

Siendo sincera, hubo momentos en que sentí una punzada de celos. Mi hijo estaba deseando dejarme y pasar el día con otras personas. Pero me dije que eso era bueno. Significaba que se sentía seguro. Significaba que era feliz. Significaba que había elegido un lugar donde se sentía cómodo y cuidado.

Esa creencia se hizo añicos una mañana cualquiera de lunes.

Estaba en la cocina sirviendo mi primera taza de café cuando lo oí.

No me quejo. No me quejo.

Un grito.

El tipo de sonido que te cierra el pecho y te pone en movimiento antes de que tu mente pueda reaccionar. Dejé caer la taza, vi cómo se hacía añicos en el suelo y subí corriendo las escaleras de dos en dos.

Johnny estaba acurrucado en un rincón de su habitación, agarrando su manta con ambas manos. Tenía la cara roja, surcada de lágrimas, y todo su cuerpo temblaba. Caí de rodillas a su lado; el corazón me latía tan fuerte que podía oírlo.