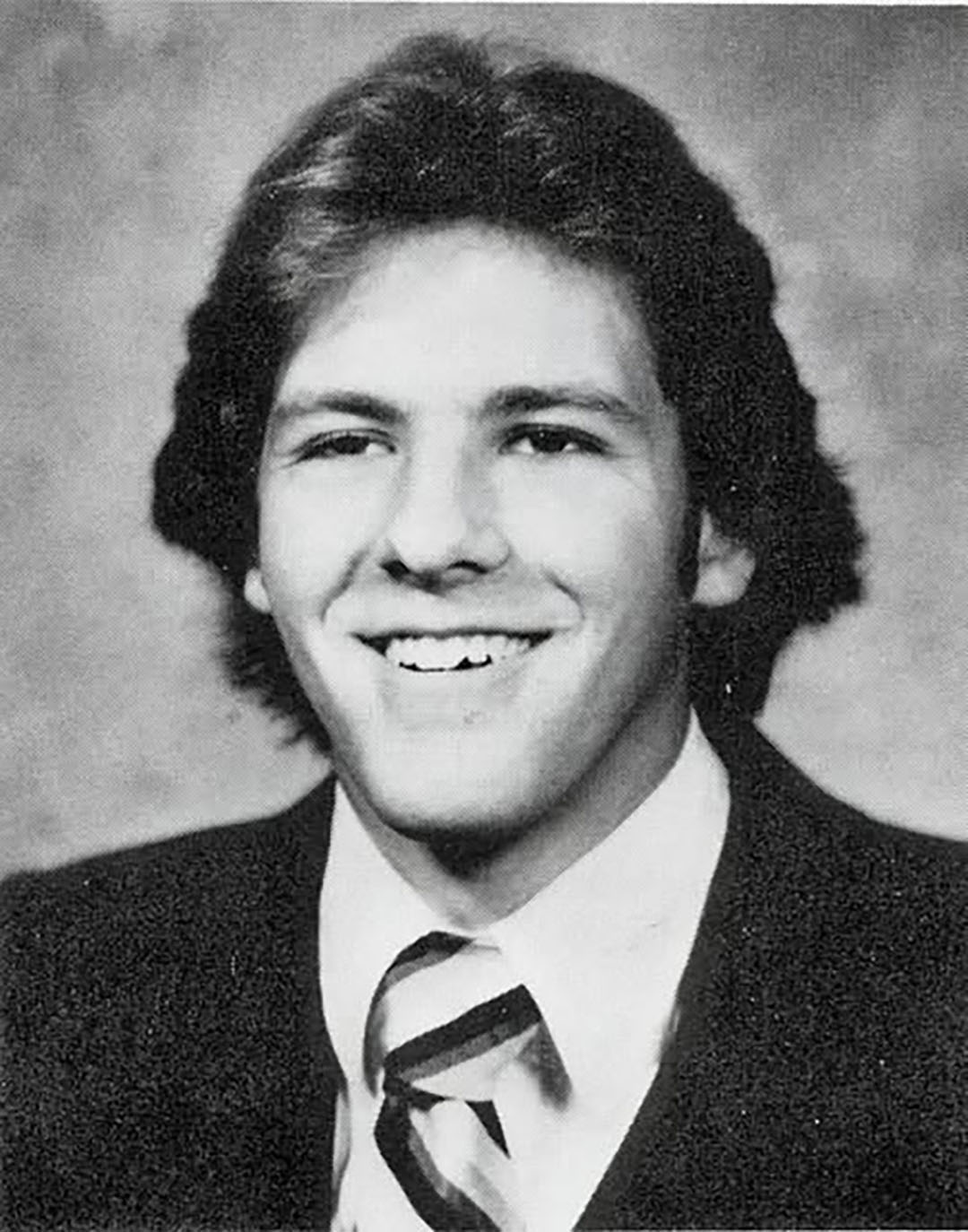

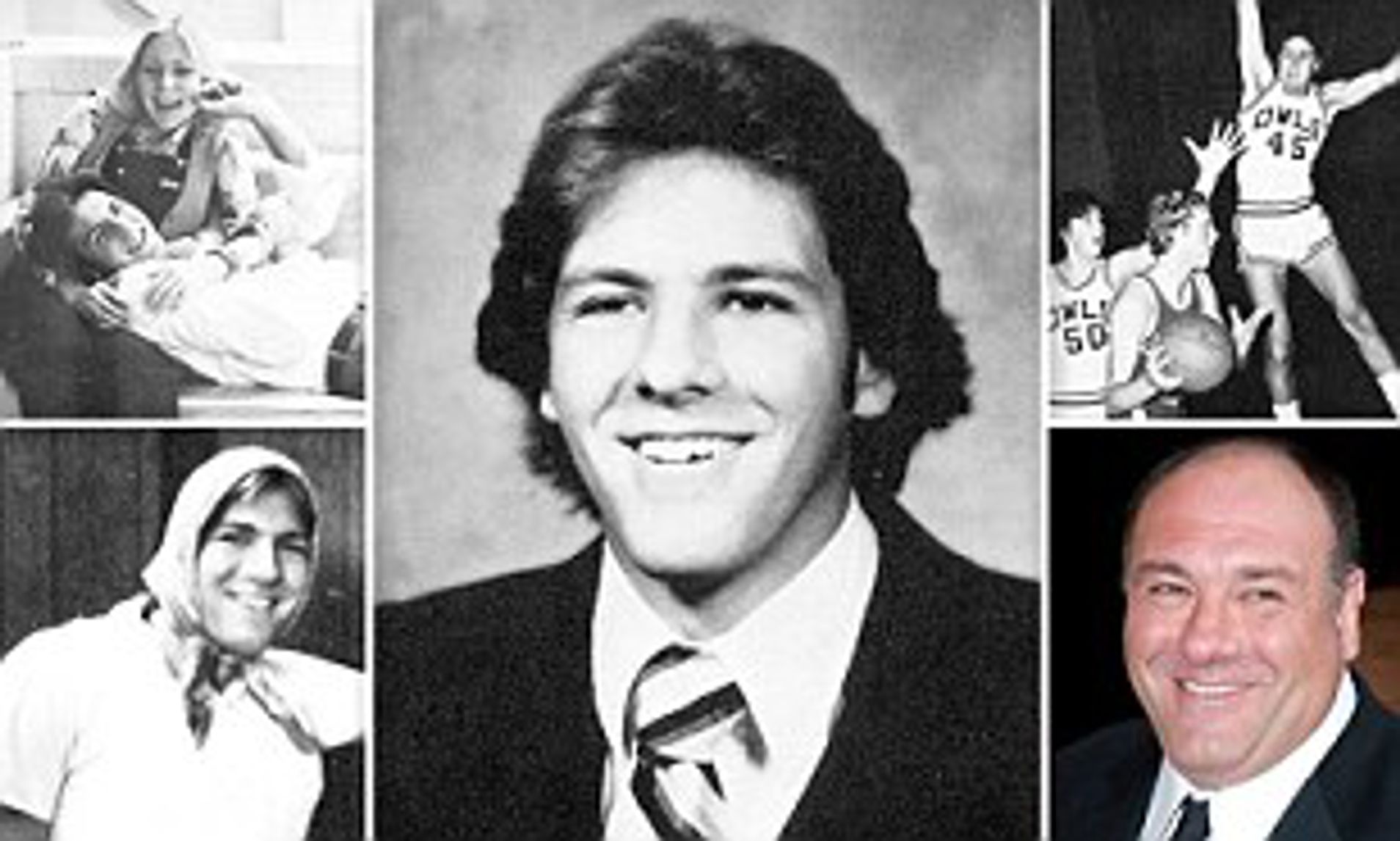

Es difícil imaginar que tras destinos excepcionales se esconde un estudiante de secundaria común y corriente, un poco soñador, un poco impulsivo, pero profundamente entrañable. Antes de ser asociado con papeles memorables y una presencia que impresionó a millones de espectadores, James Gandolfini era, sobre todo, un chico afectuoso que crecía en Nueva Jersey, rodeado de amigos, risas y aspiraciones aún indefinidas. Su juventud, llena de energía y curiosidad, ya insinuaba los primeros destellos de un talento que florecería mucho más allá de los muros de su instituto.

Una personalidad radiante que atraía espontáneamente a los demás.

En la preparatoria, James Gandolfini nunca pasó desapercibido. No porque buscara atención, sino porque destilaba una confianza serena, de esas que tranquilizan a la gente. Sus compañeros apreciaban su humor un tanto peculiar, su capacidad para escuchar y su sencilla amabilidad, que lo convertían en un amigo valioso. Sus profesores, por su parte, elogiaban su determinación y seriedad cuando se dedicaba a un proyecto.

Deportes, estudios, actividades artísticas: siempre encontraba la manera de conectar a la gente. Su presencia cautivaba sin eclipsar jamás a los demás, una cualidad poco común que más tarde se convertiría en uno de sus sellos profesionales.