La noche en que todo cambió

Faltaban pocos días para Navidad, una época de calidez y unión. Mi hijo Michael, su esposa Rachel y sus dos hijos vinieron a cenar temprano. Vivíamos en un pueblo tranquilo donde las tormentas invernales eran frecuentes y la gente confiaba en los pronósticos sin pensarlo mucho. Las noticias anunciaban una nevada ligera. Nada alarmante.

Michael estaba en la puerta cuando llegó la hora de irse, con su hija menor, Emily, dormida contra su hombro, abrigada con su grueso abrigo. Sonrió con la confianza que suelen tener los padres jóvenes, con la convicción de que solo el amor puede alejar el peligro.

—Estaremos bien, papá —dijo—. Le ganaremos al mal tiempo.

Los vi alejarse, las luces traseras desapareciendo en la nevada. Al cerrar la puerta, el viento aullaba con más fuerza, haciendo vibrar las ventanas. Sentí una opresión en el pecho, de esas que no se comprenden hasta que es demasiado tarde.

Tres horas después, llamaron a mi puerta. Fuerte. Urgente. El tipo de llamada que divide la vida en un antes y un después.

Un policía estaba afuera, con la nieve derritiéndose en su abrigo. No necesitó decir mucho. Ya lo sabía.

Se había producido un grave accidente de tráfico.

Michael se había ido. Rachel se había ido. Su hijo Sam, de solo ocho años, también se había ido.

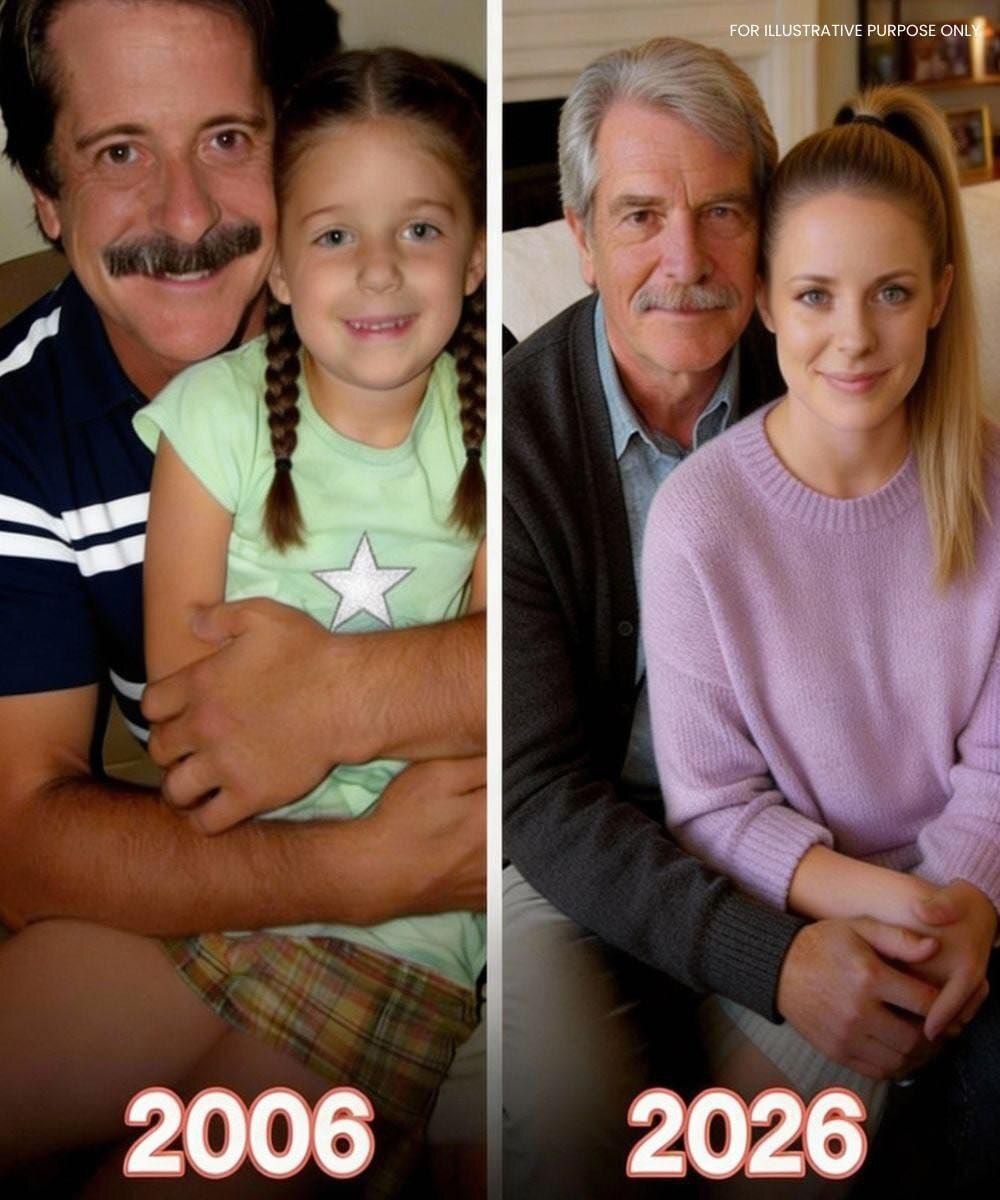

Emily sobrevivió.

Ella tenía cinco años.